| |

メールマガジン 第3503号 | |

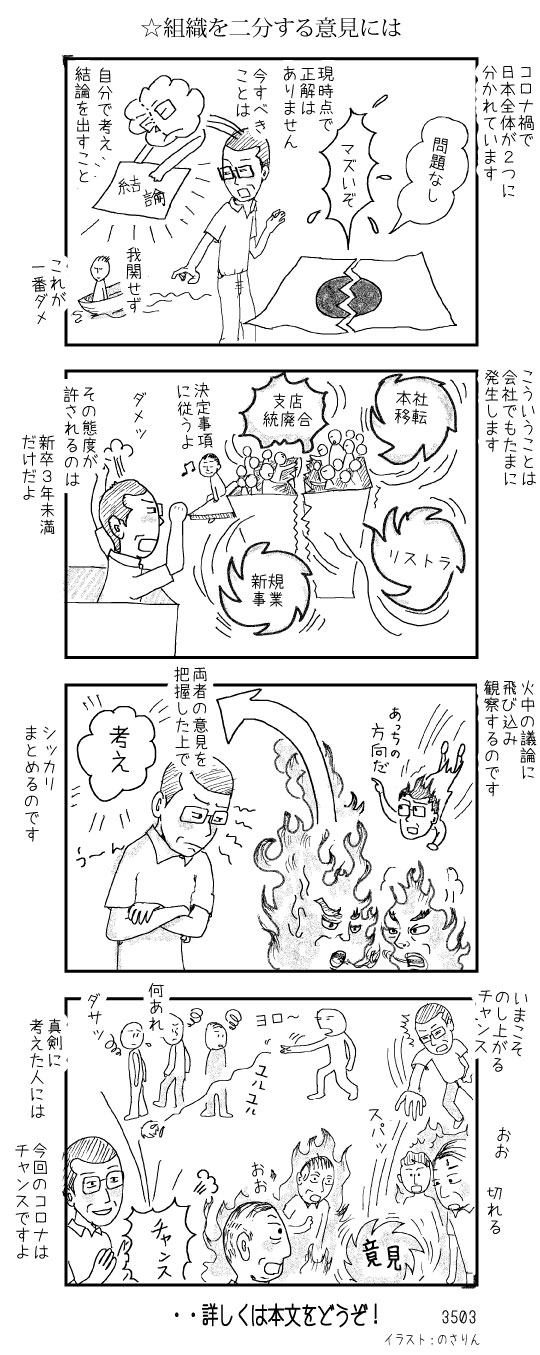

| ╋╋…‥・ ・・‥‥…━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 願望実現に補助線を引こう http://showon-sato.com ┃ サラリーマンで年収1000万円を目指せ ┃ ・・・━ 第3503号 ━ ・・・ ━━━━━━━━━╋…‥・ ・・‥‥…━━╋━━━━━━ おはようございます、佐藤正遠(さとうしょ~おん)です。 このメールマガジンは、当初成長を目指す若手サラリーマンのために書き始めたのですが、 連載開始から12年、今では自営業者、女性、リタイアされた方々からも幅広い支持を頂く ようになりました。 その結果、2014年まぐまぐ大賞のビジネス・キャリア部門で大賞を、2015年には同部門で 二位を、そして2016年と2017年にはキャリアアップ部門で一位、さらに2018年には同五位、 2019年には同四位と6年連続で受賞しました。 私がどんな人間なのか?はウェブサイトのプロフィールを読んで下さい。 http://showon-sato.com/index.php/about1/ バックナンバーは、以下リンクから検索出来ます。データベースの更新は不定期に行って いるので、最新号が反映されない事があります。またここではキーワード検索が出来ます ので活用して下さい。 http://showon-sato.com/index.php/magazine_log/ 成長したい、自己実現をしたいと本気で考える人のために作った、死ぬまでにこれだけは 読んでおけ!という「良書リスト」は以下リンクからダウンロード出来ます。 http://showon-sato.com/index.php/g_books/download/ 本も読まずに願望実現が出来るほど、人生は甘いもんじゃありません。読書の習慣を身に 付けられない人は、願望実現とは縁が遠いので、すぐに解除してもらった方が良いかも知 れません。 ツイッターは2つのアカウントがあります。 https://twitter.com/SatoShowon こちらは私の日常をツイートしています。 https://twitter.com/salary_1000man こちらはメールマガジンの過去ログを要約したモノを定時配信しています。 LINEでもメルマガを配信しています。ここでしか流さない情報も出しています。 登録は以下のリンクからどうぞ。 https://line.me/R/ti/p/@qcy6795q ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ ◆ 今日の前フリ ◆◇ 東京でのセミナーが終わって、夕方の飛行機で帰ります。 東京は今日から飲食店の営業時間が短くなる規制がスタートしますね。ま、夜の町、夜の アクティビティーって、感染拡大の大きな要因だったので、仕方ないといえば仕方無い感 じです。というか、最も被害が小さくて、世間が文句を言わず、それでいて効果が高い施 策は何か?と知恵を絞ったら、夜の歓楽街規制ってことになったんでしょう。 これで感染拡大が収まれば良いのですが、結局ゼロにはできないので(毎年流行するイン フルエンザだって、ゼロにはできていないのです)、規制して感染者を減らして、規制を 解除して時間が経つとまた増えてくる、ということの繰り返しになるはずなんです。ワク チンと治療薬が作られるまでは、これ以外にやりようがないんですよ。 香港や台湾が封じ込めに成功しているみたいなことをいう人もいますけど、面積と人数が 違いますから。香港だって封じ込めが成功したわけじゃなく、定期的に感染者が見つかっ て、クラスターになってドカンと増えると、飲食業などを規制することを繰り返している だけです。 中国は国家権力を振りかざして、感染者が見つかった町は、全員検査して移動を禁止して いるだけです。日本では憲法で移動の自由が謳われているから、簡単に同じことができな いだけです。 そのあたりの事情を無視して、日本のやり方が劣っていて、中国や韓国のやり方が優れて いると論じる人がネット界にはたくさんいますけど、そういう二元論は多くの場合、間違 っていますから。 ま、どういう理由なのか分かりませんが、幸いにして日本では重症化率(それはイコール 死亡率でもあります)が低いので、パニックになる必要はありません。毎年インフルエン ザで1万人が亡くなっているんですから。ちなみに、年始の頃にお餅を喉に詰まらせて窒 息死する人は、毎年1300人もいて、これは現時点での新型コロナの死者数よりも多いんで すから。 このあたりのバランスを取るのって、日本人には本当に苦手なんですよね。 http://showon-sato.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/3503_0803.jpg  ☆ 組織を二分する意見には 日本全体が喧々囂々という感じで、SNSでも意見が真っ二つに分かれていますね。何がっ て、新型コロナに対する受け止め方がですよ。 SNSでも真逆の意見が飛び交っています。 陽性者が増えているからマズい、これから重症者、死亡者が増えるはずだ、という意見も あれば、重症者の数は増えていないから全然問題ないという意見もあります。 この問題、現時点ではどちらが正解なのか分からないんですね。時間が経てば答え合わせ ができると思うんですが。 このような組織(国も組織です)を真っ二つに分ける意見が議論されている時に、あなた がやるべきなのは、 ● 自分のアタマで考えて、自分なりの結論を出す ということです。こういう状況で「我関せず」という態度が一番ダメなんです。 会社でも、数年に一度くらいはこのようなケースが発生するんです。 ▼ 本社の移転をすべきか ▼ リストラをやるべきか ▼ 支店を統廃合すべきか ▼ 新規事業に乗り出すべきか みたいな、社員全員が当事者となっているケース(だからみんなが意見を持つわけです) で、その意見が2つに割れて揉めている時、一番ダメなのは ■ 意見を言わず、決まった方に黙って従う という態度です。これが許されるのは新卒3年未満の人だけで、それ以降の年代になった ら、 ● 両方の意見にどんな理があり、議論のポイントがどこにあるのか を把握して、その上で自分はどう考えるのかを脳内でまとめる必要があるんです。あなた の考えが採用されるかどうか、その考えが正しかったかどうかは措いておいて、議論の輪 の中に入って、火事の現場(沸騰している議論の最前線)をつぶさに観察するんです。特 に会社のような組織だと、ここでどちらの意見を誰が言っているのかをしっかり記憶する ことが後々効いてきます。 派閥って思考の偏りが近い人同士がくっつくもので、こういう議論によって誰がどんな思 考をしているのかが明らかになるんです。また議論のやり方を見ているだけで、普段は見 られないその人の性格ややり口が透けて見えたりするんです。 みんなが当事者、だからみんなが参加する議論がどういう形で決着するか、その時に自分 はどちら側に立っていたのか、このエネルギーはこれからのその組織の方向を決めるもの になるんです。 近代日本で一番大きなエネルギーを持っていたのは、幕末の黒船騒ぎの時です。あの時に 開国するかしないかという議論は、日本中の侍が熱中した議論なんですが、その喧々囂々 の議論をリードしたのが長州藩で、彼らが後に倒幕運動の中心に立ち、現在の政治体制を 作る主役となったのは、偶然じゃないんですよ。 ちなみにこのタイミングが、あなたがのし上がるキッカケになったりします。みんなが議 論に熱中している時に、切れ味の良い意見を場に投げられたら、議論を仕切っている人に 注目されますから。逆に凡庸で、とっくの昔に論破されたような意見を投げたら、あいつ はアホだから相手にするのを止めようってことになりますからね。 だから真剣に考えるの。 今回の新型コロナでも同じで、今我々はどう振る舞うべきなのかを自分なりにちゃんと考 えるんですよ。ここでアタマを使った人は、次のチャンスを手に入れられるんです。 ◎このメールマガジンの友人へのご紹介は大歓迎です◎ ◎◎ みなさんからのご質問もお待ちしています ◎◎ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 本メールマガジンの無断転用、複製を禁止します 著者に無断でブログやウェブサイトに貼り付ける などの行為は著作権違反です。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 読者のみなさんが、宇宙で一番幸せになる事を、こころよりお祈りいたします。 ありがとうございました。 佐藤正遠(さとうしょ~おん) 株式会社メディウム・コエリ Copyright (c) Medium Coeli All Rights Reserved. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - サラリーマンで年収1000万円を目指せ ☆発行責任者:佐藤正遠(さとうしょ~おん) ☆お問い合わせ:melma@bc.iij4u.or.jp ☆バックナンバーはこちらから http://showon-sato.com/index.php/magazine_log/ ☆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000258149.html | |

|

ツイート @SatoShowonさんをフォロー | |

| メールマガジン 第3503号 |

© 2026 サラリーマンで年収1000万円を目指せ. All rights reserved. concrete5 CMS ログイン